沿革

- 江戸初期

- 史料焼失のため詳細は不明ながら、日光神領の年貢米を預かる蔵業として、東照宮造営と時期を同じくして創業と伝えられています。

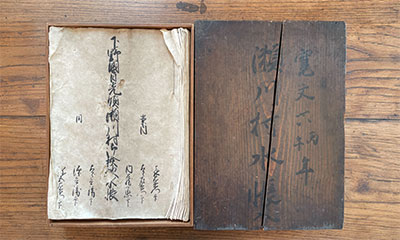

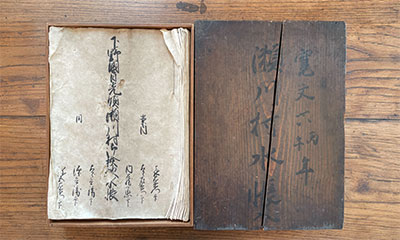

- 貞享3年 (1684年)

- 「貞享三丙寅歳二月吉日作之 野州都賀日光今市町 上澤藤左衛門調之」と墨書のある銭函です。このときの将軍は徳川綱吉でした。

- 大正4年頃 (1915年頃)

- 庭に不動堂を建立しました。堂手前にいる袴の少年が先々代社長の上澤梅太郎。画面右下から斜めに生えている金木犀は、その丈を数倍にして健在です。

- 大正年間 (1920年頃)

- 味噌、醤油、仕込み道具の樽を、樽職人たちが出張修理している風景です。 右から3番目の男が持つ樽の商標 「上一(ジョーイチ)」 は、現在も使われています。

- 大正年間 (1920年頃)

- 「特撰 米製こし味噌」 とレッテルにある当時の味噌樽で、商標は今に残る 「山上(ヤマジョー)」。 左端が正味18貫(67.5Kg)、次が10貫(37.5Kg)。右3本の容量は不明。

- 大正15年 (1926年)

2月13日

- 前列右から3番目が先々代社長の上澤梅太郎、改まった服装の理由は不明。 画面右の看板は現在、店舗内に飾られています。

- 昭和初期 (1927年頃)

- 日光街道に面した店舗正面。画面右には配達用の人力三輪車が見えます。 画面左の土蔵には、私も子ども時代、何度となく閉じこめられました。

- 昭和02年(1927年)

- 当時の作業着である印半纏と前かけを身につけた少年社員。 この大正期製の半纏は1着を残すのみになったため、2003年2月に復刻されました。

- 昭和05年頃 (1930年頃)

- 鉄筋コンクリートによる農林省指定倉庫の建設。 弊社は江戸時代より米穀業と共に、日光神領の米を預かる倉庫業も営んでいました。

- 昭和19年 (1940年)

- 「配給第二班本部」 の張り紙がある店舗正面。 これより110メートル奥の通用門大鉄扉は国へ供出され、木製のものになりました。

- 昭和24年 (1949年)

- マグニチュード6.4の地震が発生し、冬空の下で夜を過ごした町民も多くいました。 弊社では石蔵が全壊したものの、ほとんどの仕掛品は木造の蔵にあって無事でした。

- 昭和26年頃 (1951年頃)

- 街の写真愛好団体 「研光会」 が撮影会のために呼んだモデル。 敗戦からわずか6年後のものとは思えない華やかな画像です。

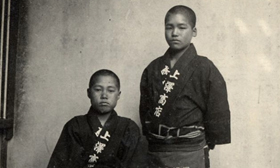

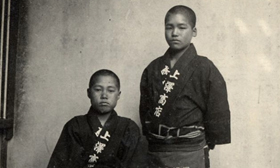

- 昭和30年頃

- 先々代当主・上澤梅太郎とその息子、三郎(早世)。

当時商店のなかにあった醸造試験室にて。「たまり漬」の開発者である梅太郎は、常に進取の気に富み、研究開発に余念がありませんでした。われわれの志は、この写真とともにあります。

- 昭和30年 (1955年)

- 樽詰めされた味噌や醤油は、出荷のための通用門までトロッコにより運ばれました。 右手前に機関車型ボイラー、奥の大桶では醤油の火入れが行われています。

- 昭和30年 (1955年)

- 三和土(たたき)へ降りればすぐに味噌や醤油の量り売りができる典型的な商家の茶の間。 それまでの上都賀郡今市町に市制が施行されたことを祝う日の風景です。

- 昭和33年 (1958年)

- 日本平への社員旅行。 レインコートの高橋宣雄は、大豆の洗浄槽に落ちた僕を拾い上げた命の恩人です。

- 昭和34年頃 (1959年頃)

- この 「丸運」 のトラックは、神田の青果市場と日光・鬼怒川を往復していました。 荷台に 「上澤梅太郎商店醸造 日光味噌」 のコマーシャルを載せています。

- 昭和35年 (1955年)

- 三浦半島・城ヶ島への社員旅行。 羽田空港での記念写真。前列中央の蝶ネクタイは当時の外交・丸山忠夫。

- 昭和37年 (1962年)

- 富士五湖への社員旅行。1泊した熱海での記念写真。

- 昭和38年 (1963年)

- "B2B" の業態から徐々に "B2C" の比率を高め、小売り部を新設しました。 店舗前の公道に社費で雨よけを設けた上澤梅太郎の顧客第一主義には脱帽です。

- 昭和42年~51年

(1967~1976年)

- 9年間だけ存在した過渡期の店舗。銅に金文字の看板は、今も使われています。 この後、電話ボックスの場所に片側2車線の国道121号線が開通します。

- 昭和51年 (1976年)

- その国道の建設計画により、奥行きの長い会社敷地は南東の長辺を削られます。 現在の蔵と店舗の建設は、この121号線の工事と平行して進められました。